ZAITEN2024年01月号

『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』岩尾俊兵

【著者インタビュー】『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』

カテゴリ:インタビュー

日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか

日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか

増補改訂版『日本〝式〟経営の逆襲』

光文社/900円+税

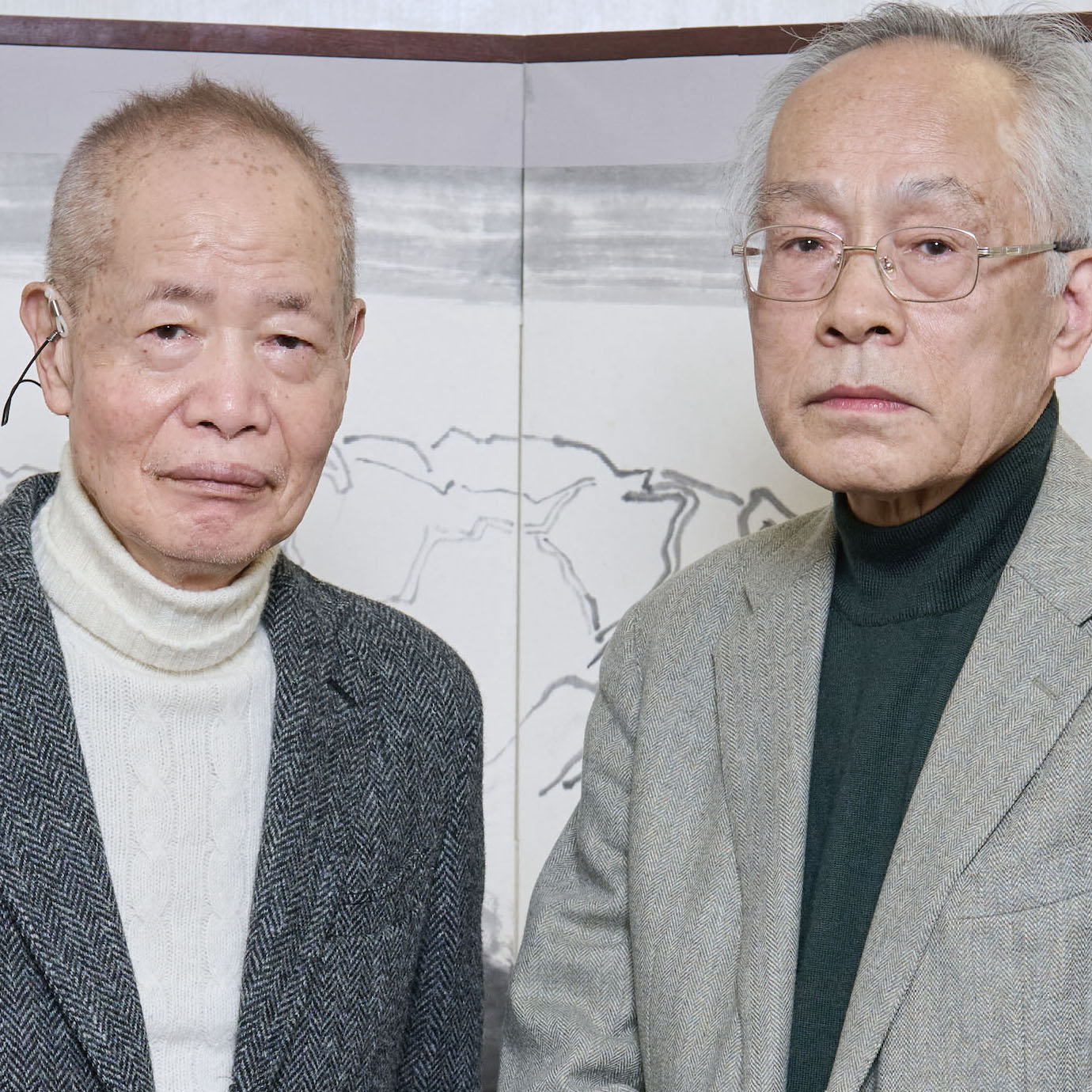

いわお・しゅんぺい 慶応義塾大学商学部准教授。1989年佐賀県生まれ。東京大学大学院経済学研究科マネジメント専攻博士課程修了、東京大学史上初の経営学博士号を授与され、2022年より現職。組織学会評議員、日本生産管理学会理事を歴任。第73回義塾賞、第37回組織学会高宮賞、第22回日本生産管理学会賞、第4回表現者賞等受賞。主な著書に『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』(光文社新書)『13歳からの経営の教科書』(KADOKAWA)。

―日本企業が「強み」を捨てる原因はどこにあるのでしょうか。

一言でいえば「日本の経営は全部ダメでアメリカの経営はすべて素晴らしい」と錯覚する「根拠なき悲観論」が原因です。「失われた30年」という日本の停滞を前にして「日本はダメだ」という悲観論が広がっています。ただしこれだけの認識では不十分で、「根拠なき悲観論が流行した原因」にまで深掘りする必要があります。

その1つが西洋コンプレックスです。日本人と日本社会には、西洋を追いかけた明治維新と、西洋に徹底的に負けた第二次世界大戦の敗戦という2度の歴史的衝撃から、海外、特にアメリカに対して手放しで評価し、あらゆる事物を肯定的に受け入れる傾向が強い。

経営技術についても同様で、アメリカ生まれの抽象化、コンセプト化された経営技術を無批判に受け入れてしまいがちです。

実は、日本経済に活気があった昭和の時代に生み出された経営技術や現場レベルでのノウハウ、知恵といったものは、世界的に注目された研究対象でした。 欧米、とりわけアメリカの経営学者は、日本企業を研究する中で、ボストンコンサルティンググループをはじめとした戦略コンサルティング企業を作り上げました。日本企業の経営は「売れる」商材だったわけです。

彼らは、日本国内の特定の産業・企業内、あるいは特定の部門・部署内の限定的な文脈でのみ機能していたこれらの経営技術を、世界中のどこでも、どんな産業・企業でも機能するような経営コンセプトへと抽象化していきました。たとえば、昨今流行している両利き経営―企業が既存の能力・知識を高めること、新たな分野に進出して新たな能力・知識を獲得することを同時進行的に行う経営コンセプト―の研究発展には部分的に日本発祥の「カイゼン」の影響が見られます。しかし、アメリカ産の「両利き経営」を必要以上にありがたがり、「カイゼン」を手垢の付いた古い経営技術だと捉える経営者は少なくありません。

もう1つは国際政治との関係についてです。日本が強みとしてきた「ヒト集めの経営」はアメリカが得意としてきた「カネ集めの経営」に昭和の円安・インフレ期には勝ち続けました。

しかし、プラザ合意以降、偽りの国際協調によってもたらされた平成の円高・デフレ期にはカネが強くなりすぎました。カネを集めることこそが正解となってしまい、ヒトを大事にする日本の経営技術は「単なる綺麗ごと」と化してしまいました。

......続きはZAITEN1月号で。